2021年7月22日,应沛县宣传部之约,从敬安坐车赴沛。田禾一碧,云天无垠,车行如箭,似乎要将一切的一切,抛置身后。眩惑间,我想到了孟昭俊先生,想到他的书法,想到他的微笑,想到还欠他一篇关于书法的文字。

待到沛城处理完事,下榻汉源宾馆七号楼,进得门,放下包,一回首,墙上悬挂的,竟然就是孟昭俊先生的墨宝!

吾哑然失笑:想什么,来什么,这或许就是一种主客相感的呼应!

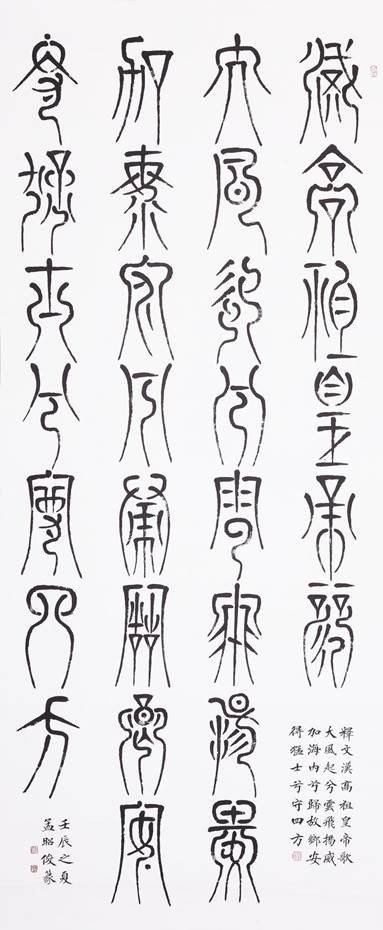

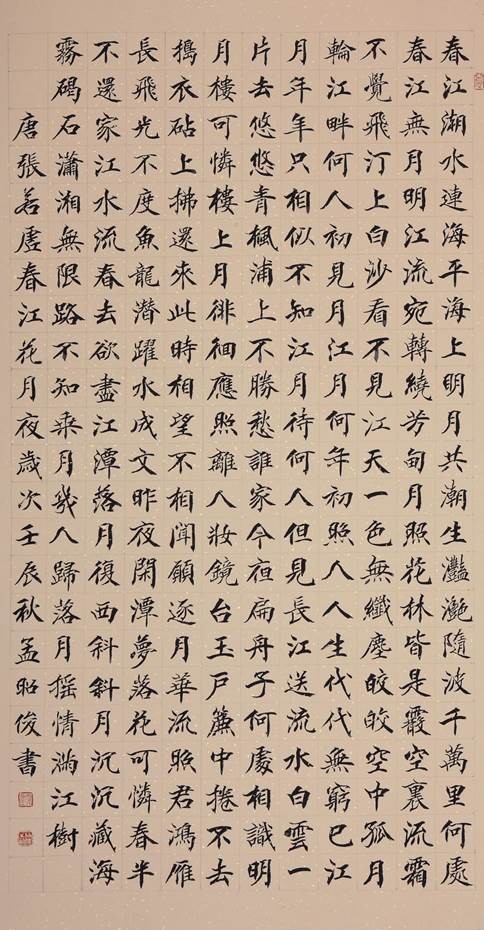

举起手机,拍下那幅作品。先生书写的是明清之交沛县诗人阎古古的《游湖陵城》一诗。(见附图1)诗文楷体,端方周正,张显着浓郁的魏碑风骨;落款行草,俯仰跌宕,飘逸腾挪,竟然不改其稳健质实。作品书于戊子年(2008),至今十四个年头。那一年,先生六十八岁。其时,先生身体康健,笔力雄劲,或正准备应北京朋友之约,去书写那幅千米长卷的《庄子.节选十四篇》吧。

今天的文字,从自我感觉与邂逅书作入笔,吾不能预测会不会陷入唯心无忌的境地。想一想,唯心行笔又有什么不好的呢。唯我心在,故我思在;唯我思在,故我识在。而我个人所认识、认定的书法家孟昭俊先生,就是一位将书法爱好、书法实践、书法追求视为终生事业的耕耘者。

闲谈中,先生多次自报家门:出身于广有田亩的“地主”之家,耳濡目染父辈的书册,少年即发愿“写好字”。今年,先生八十有一,他的习字历程,少说也有七十年。七十多年来,心无旁骛,就做一件事,那就是写字、写好字。

平铺到此,想到了孔子面对学生时的自我评价:“吾道一以贯之。” 借此六个字,评论孟昭俊先生之人生,或许得其仿佛。先生之“道”即为“书道”;先生之“一”,既指修道之心,乃一心一意;又指修持之行,乃一生一世。可以遥想:七十多个寒暑,仅以一笔、一砚、一桌、一纸为器,于“书道”间讨生活、求乐趣,其专注与定力,孰与同行?孰与争锋?何况当日所发“写好字”之愿,纯属天性使然,与名、与利毫不牵涉呢!

人格、艺格之高下,总是在比较中显现的。方之当世,家长教子,哪一个不是瞄准了做大家、成大名、赚大钱、进大城而设定目标的呢!所幸,先生的少年,遭逢了那个生活贫穷而精神富有的时段,这才能够十年饮冰,难凉热血,青春自励,老壮有为。

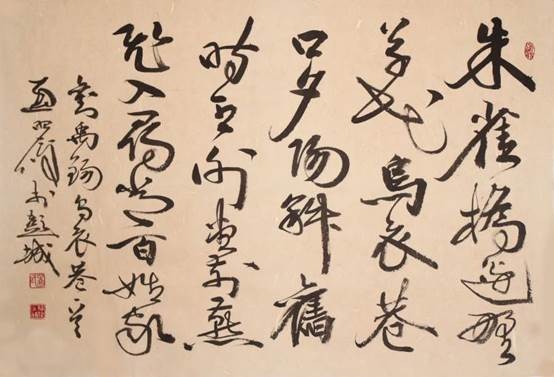

就书艺而论,孟昭俊先生积数十年笔耕,作品之繁富,尺幅之开阖,笔力之雄健,墨韵之流畅,固自成一家,自专一体,久为徐州书法界所共认、共敬。这有其流布民间的书法作品为证、有其出版发行的作品集为证,故本文不再展开。此处,仅就一点,即其固守楷书,兼及行草而终于不涉狂草的书法经历,便与他铭记林散之先生的“师教叮嘱”有关。1982年9月,林散之先生居南京玄武门附近,昭俊先生一日三登其门,求教书法之道。林老再三叮嘱:“草书千万不能学。你回去要立志学楷书,写十年二十年转入行书。”四十年过去,回看来时路径,昭俊先生的的确确遵循了林老的教诲:静心涤虑,专习正楷;看淡浮华,未涉大草。

引用林散之先生语,没有鄙薄草书的意思。师有所嘱,徒有所遵,教学之道,期乎传承而已。

就书道而论,孟昭俊先生能够自成一家,但又不是一己之家。因为任职于沛县文化馆、沛县书画院,并出任沛县书法家协会主席、徐州市书法家协会副主席,昭俊先生遂有机会向沛县的、徐州的书法爱好者传道授业。而今,仅沛县就有全国书协会员二十余人,其中大多数出乎先生门墙。书开一脉,道传一方,先生之书法功德,人多赞之。

2018年,《孟昭俊书法集》由人民美术出版社出版。适有小聚,题赠于我。我不习书,字多不工,但乐于浏览历代书法;勉强作文,可以达意。展卷而观先生墨迹,笔走龙蛇,墨润烟霞,生生之机,令人感奋。如果借用杜甫的诗句:“一舞剑器动四方,天地为之久低昂”,意或近之。须知,《孟昭俊书法集》所收,多为先生七十后书。俗谓“人书俱老”,并非必然,唯“有恒者”才能入此佳境啊。

或在书法集出版前后吧,先生染病,手几不能执笔。相访倾谈,依然笑意殷殷。隔岁,再访,一手执笔,一手握腕,檗窠大幅,竟然也能一气呵成。看先生专注于书,心喜之,心疼之,久久不能平复。我思考的焦点或疑问是,孟昭俊先生作为这一个时代的书法家,他有别于众多书法家的特质该是什么呢?

--能写榜书大字,行楷兼备;通籀书,曾补《歌风》断碑之阙;数十年一贯的平民立场、平民情怀;口不言人过失的涵养;有求必应的谦和与勤勉;垂老弥坚的书法卷恋;自然还有对传统木制家具的钟爱,等等。罗列到此,我觉得依然没有将昭俊先生有别于众多书法家的那个“点”寻觅到。

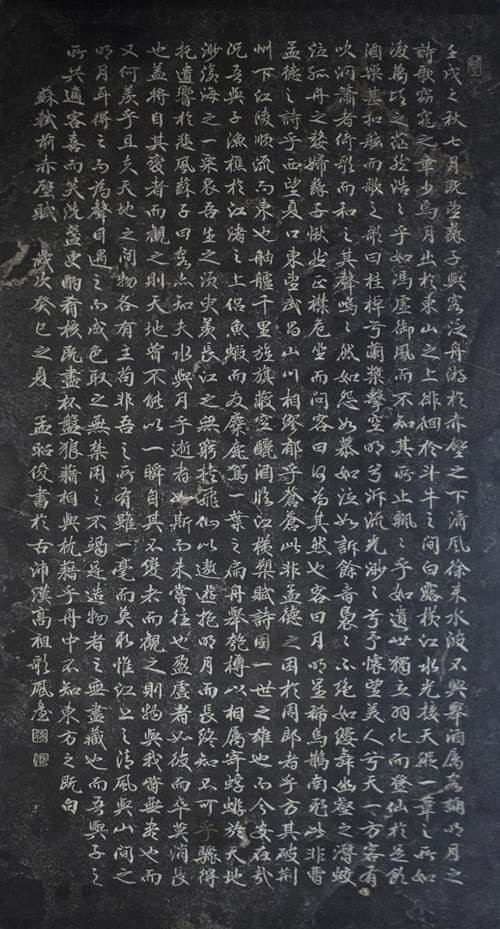

书法的金石气象吗?严格说,不确。应该是书法的“金石回归”才算得其仿佛。当绝大多数书法家习惯于在纸上铺排六书、八体的时候,昭俊先生则应约在青石之上书写着逝去的命运或远去的辉煌。大大小小的碑刻,经历了从口述而文稿、从文稿而书法、从书法而石刻的蜕变,便将他者林林总总的遭际,聚焦为冷冷的石上春秋。学术的表达,这是碑铭文字;悲凉的表述,这是墓葬标识。经过手民的再加工,昭俊先生的书法作品以石刻形态呈现在天光云影之下、春夏秋冬之际。

据先生自述,数十年间,他书写的墓表文字当在六千方之上。由此,我想到远古时代诸侯帝王封泰山而禅梁父的大典。其时,封禅者最后一项工作就是刊石纪事。“登封者皆刻石,刻石必有书。”书的作用即“刻石纪号者,著己之功绩以自效也。”(班固语,见《白虎通义》)春秋时代,仅齐相管仲所见,“古者封泰山禅梁父者七十二家”。有鉴于此,书法理论家才总结道:“盖大而铭金刻石,润色鸿业;小而陈牒致简,宣达款悃,成天下之亹亹,传千里之忞忞,莫不有藉于书。”(马宗霍《书林藻鉴书林纪事序》)当书法家纸上泼墨,念念于去创造龙飞凤舞的“书法美学”时,昭俊先生铭记的依然是书法的“元使命”,此即:书法载道,刊石纪事。

我庆幸于身处书法之外。即使爱书法而上瘾,也从来没有把书法的形态之美看重于书法的书写规矩;进而,对沉迷丑书、怪书(路人认不得,书者也解不得)者总也心怀一丝怜悯--还是读书少了、文化浅了,又自以为是。举一个极端性的例子,王羲之《兰亭集序》的书法作品虽被后世追捧为“神品”,其形式之美终究超不过《兰亭集序》所演绎的那份悲天悯人、那份百年悲凉。

就昭俊先生的书法创作而泛漫于当代的书法倾向,似有离心之嫌,以此作为昭俊先生的书法创作背景,则又是必须之笔。昭俊先生一如既往地坚持书法的实用主务、并于这一坚持中不断将字写好,这或者就是他的“书法哲学”或书法正途。至于别人将写字当作画画,或退一步当作“书法形态美的创造”,那自然是别人的自由。书者有书者的自由,观者有观者的自便。写与观,二线能相交,则交,不能交,则各自行走,地老天荒,渺入苍莽。

中国人几千年的书写史,就是这样走过来的。我们还要写下去,人在,则笔在,笔在,则书法作品在,又何疑焉?

大疫弥天,我们还安全,此上上之福。有健康之福,再能够不息劳作,则是福上加福。以健康着,劳作着为祝福语,有暇,对饮一壶红茶,其香也融融,其乐也融融。

田秉锷,江苏著名文史学家、著名文艺评论家、历史文化思想探究者。徐州师范大学教授,原《淮海文萃》的主编,曾 著有《金瓶梅与中国酒文化》等作品。

2021年7月暑中于麦香小院

Copyright Reserved 2000-2024 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号